今回も毎日やっているちえラジChatより、今週一週間の配信内容を中心にお届けします。

なお前回のとおり、AIの原稿はこちら。気になる方はご覧ください

また、NotebookLMやGeminiの音声概要もちえラジChatのほうで毎週日曜日に配信しています。こちらもあわせてご覧ください。

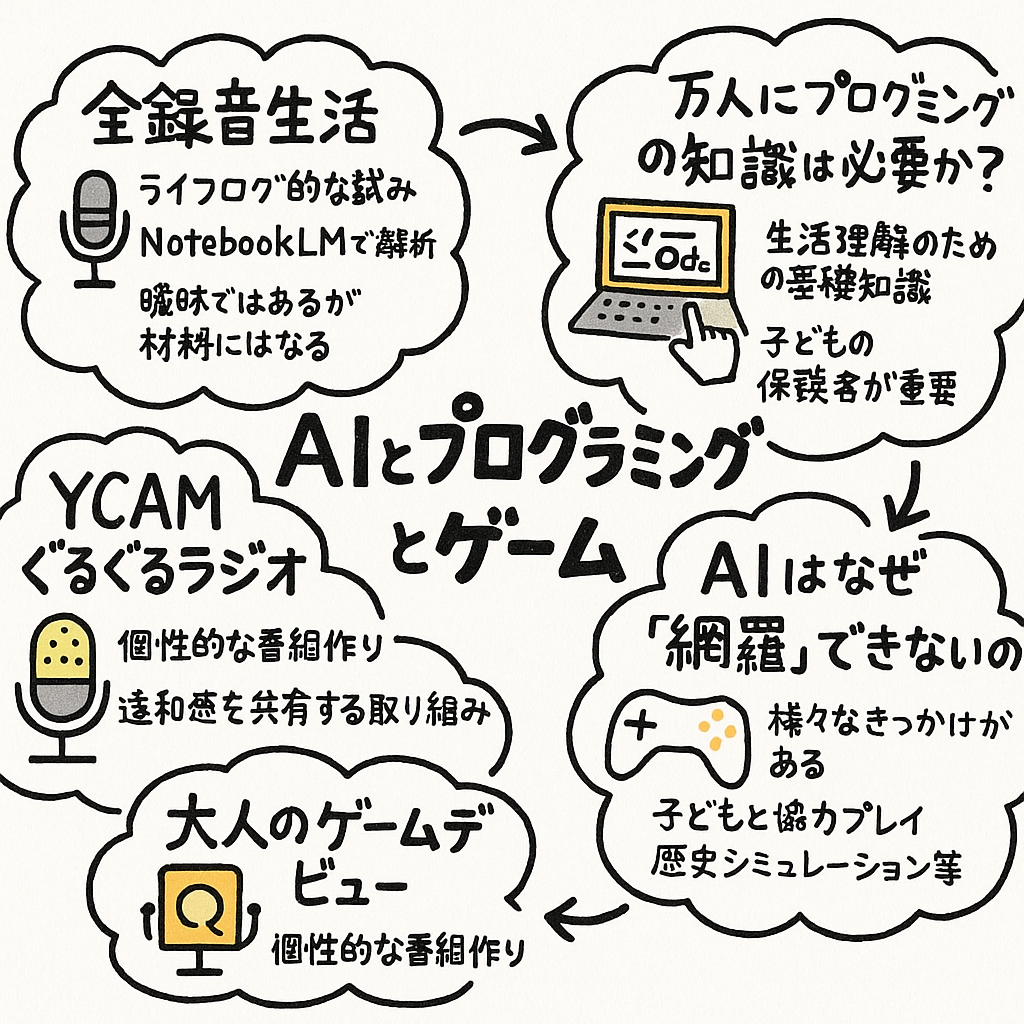

月曜日:全録音生活の可能性と限界

月曜日は、予定の共有と「全録音生活」についてのお話でした。

「全録音生活」。

これはInajobさんが実践しているライフログ的な活動で、日常のすべてを録音し、その音声を解析に回すという試みです。

私自身も「Proud Note Pin」というものを購入して、パソコン前や移動中など、できるだけ録音を心がけています。完全な録音とはいきませんが、これが思いのほか、後から振り返る材料になるのです。

ただ、録音から文字起こしへと変換する過程で、NotebookLMの精度には少し難があるとも感じています。

誤字や聞き間違いも多く、分かっている人にしか分からないというものも多々見受けられます。

それでも、大まかな振り返りや当時の感情を確認するには十分な材料となっているのが面白いところです。

世間でよくある録音禁止・録画禁止のルールも見直されるべき時期かもしれません。技術と向き合いながら、自分のライフスタイルを見直すきっかけになった1日でした。

- 全録音生活の試み: Inajob氏が提唱する「全録音生活」に影響を受け、日常のあらゆる音声を録音し、解析に回す試みについて語られている。パーソナリティ自身は「全録音ってほどではない」としつつも、Proud Note Pinを用いて移動中やPC作業中など、できる限り録音を心がけている。

- NotebookLMによる音声解析: 録音した音声をNotebookLMで解析させ、情報整理に役立てている。

- AI文字起こしの限界と利点: NotebookLMの文字起こし機能は品質に課題があり、誤字脱字が多いことを指摘。しかし、この「誤字が知ってる人しかわからないレベルの曖昧さにしてくれる」ことで、かえって情報の機密性を高める側面もあると考察している。

- 客観的な自己認識: 録音と解析を通じて、当時の感情や状況を客観的に見つめ直す機会となっている。

火曜日:万人にプログラミングの知識は必要か?

火曜日は、よく議論になる「プログラミングは誰もが学ぶべきか?」という話題を再び掘り下げました。

プログラミングは自分の感覚としては、「読み書きそろばん」のような基礎スキルとは思っていませんが、それでも基本的な知識は持っていた方がいいと強く感じています。

たとえば、ネットの仕組みやコンピュータの動き方を知っているだけで、トラブルにも強くなれるし、新しいサービスへの理解も深まります。

だからこそ、私はプログラミングを「料理」に例えることが多いのです。家庭料理ができる人が多いように、家庭レベルのプログラミングも一般化してほしいと思っています。

そして何よりも、プログラミング教育が必要なのは、子どもよりも親世代ではないかという指摘にも力を込めました。

子どもが社会で自由にのびのびと生きていくためには、保護者が基本的なITリテラシーを持っていることが重要です。今のところ、そのための教育の場が少ないのが課題だと感じています。

UdemyやSchooのようなオンライン講座も存在しますが、それはあくまで「学びを深めたい人向け」。やはり、大人こそが「学び直し」を始めるべき時期なのではないか。そんな思いを強くした火曜日でした。

- 「新しい時代の読み書きそろばん」ではないが重要: プログラミング知識は「新しい時代の読み書きそろばんだというわけには自分は思わない」としつつも、現代社会において不可欠な基礎知識であると強調している。

- コンピューターの仕組み理解: プログラミング知識を持つことで、コンピューターの仕組みやインターネット上のシステムの動作原理、限界などを「ある程度推し測るためにもやっぱり基本的な技術としてプログラミングの知識を持っててほしい」と述べている。

- 親世代への教育の重要性: 現在の子ども世代だけでなく、「一番大切にすべきは今の子どもたち世代ではなくて親世代になってくるんじゃないのかな」と述べ、親世代がプログラミングを理解することが、将来プログラマーとなる子どもたちが社会で伸び伸びと生活するために重要であると訴えている。現在の教育コンテンツが「学びを深めたい」層に偏っている現状を課題と捉えている。

水曜日:YCAMぐるぐるラジオの魅力と地域の声

水曜日は、先週配信されたSBCast.#145の振り返りを行いました。

今回のSBCast.のゲストは山口のYCAMぐるぐるラジオから山岡大地さんと大場美葵さん。

YCAMのような公共の芸術施設がポッドキャストを配信しているという事実がとても新鮮で、思わず聴き入ってしまいました。

アートとテクノロジー、そして地域の文脈が交わるこの番組には、独特の魅力があります。

AIを使った作曲や、表現手法としての実験も多く、まさに「聞かされている」のではなく「一緒に感じる」ラジオだなという印象でした。

特に印象に残ったのが「違和感を無視しない」というキーワード。

違和感を見過ごさず、むしろそこから問いを立て、他人に共有する。そんな姿勢が、これからの情報社会においてとても重要なのだと実感しました。

- 公共施設のポッドキャスト: YCAM(山口情報芸術センター)がポッドキャスト番組「YCAMぐるぐるラジオ」を配信していることに新鮮な驚きと関心を示している。

- 多様な視点との出会い: ポッドキャストを通じて、普段接することのない「自分と全然違う守備範囲の文化とか芸術とかそういう類の話が聞ける」ことが魅力であると語る。特に、アーティストの考えや最新テクノロジーを取り入れた挑戦(例:AIを作曲に活用する試み)など、ユニークな情報に触れられる点を評価している。

- 「違和感を無視しない」ことの重要性: YCAMの山岡大地氏の言葉「違和感を無視しないこと」を引用し、情報が溢れる現代社会において、安易に答えに飛びつかず、小さな違和感に目を向けることの重要性を説いている。また、違和感に直面した際には、周りの詳しい人に相談するなどして「違和感を違和感のまま取っておかない」心構えが大切であるとしている。

木曜日:AIでは”網羅”できないという現実

木曜日は「AIって網羅ができない」という話をテーマに、私自身の実体験から語りました。

SBCast.のゲスト探しや事前調査にAIを活用することが多いのですが、やはり情報の偏りや取りこぼしが目立ちます。

特に地域の小さな団体や、知る人ぞ知る活動については、AIが拾えないことが多々あります。もちろん情報源の偏りや検索対象の限定といった制約があるため仕方ないのですが、それでも「すべて任せてOK」という状態ではないと感じています。

だからこそ、自分の記憶やノート、ツールとAIを組み合わせることが大切なのだと改めて思いました。

AIだけに任せず、人間が補完する。そういう関係が理想なのかもしれません。

AIの回答が完全でないからこそ、自分が参加する余地がある。今の時代においてAIと人間の知識は組み合わせて一つなのだと思いました。

- AIの「網羅」の限界: AIは情報収集において「網羅することができない」という限界を指摘している。特に地域の子育て支援団体の情報収集や議事録作成において、有名どころや主要な情報に偏り、重要な情報が抜け落ちる可能性があると述べている。

- AIと人間の組み合わせ: AIは「ざっくりでいいので知りたい」場合や「箇条書きしたい」場合には有効であるとしつつも、自身の記憶や他のツール・仕組みと組み合わせることで、「AIの正しい使い方」となると提言している。

- インタビュー事前調査でのAI活用: AIをSBCast.のゲスト探しや団体情報のリサーチ、インタビュー時の質問項目洗い出しなどに活用し、余裕を持ってインタビューに臨めていると語る。

金曜日:大人のゲームデビューを考える

金曜日は「大人がゲームを始めるにはどうすればいいか?」というテーマをChatGPTと一緒に考えました。

社会人になってからゲームを始めるのは難しいと感じる人も多いですが、視点を変えれば入り口はいろいろとあります。

たとえば、パーティーゲームを友人とやる、ストーリーゲームを実況と一緒に楽しむ、子どもと一緒にプレイするなど、状況に合わせた入り方があることに気づかされました。

今回ChatGPTにアイディアを出してもらって、オーバークックやDetroitなど初心者にはちょっと・・・というゲームが例に挙がっているのはツッコミどころでしたが、それも含めて面白い提案でした。

中高年には脳トレや歴史シミュレーション、デジタル囲碁などもあるし、実況配信を見ることから始めるのも一つの方法です。

ゲームは子どもだけのものではなく、人生のどの段階でも新しい楽しみ方がある。より多くの人にも体感してほしいものです。

- ゲーム人口増加への期待: 大人になってからゲームを始める「ゲームデビュー」する人が増えることを望んでいる。

- ChatGPTの評価: ChatGPTの提案は「叩き台のアイディアにはすごい使える」と評価しつつも、具体的なゲームチョイスには疑問符をつける部分もあった。

- 子どもの影響: 子どもが生まれることが、大人がゲームを始める良いきっかけになると考えている。

まとめ

今週は、録音やAI、プログラミング、ゲームと、個人的にも興味深いテーマが多く、自分のライフスタイルや価値観を見直す機会にもなりました。どの話題も、「自分で考え、試してみる」ことが重要なのだと気づかされます。次週もまた、新たな視点に出会えることを楽しみにしています。

- 全録音生活について

- NotebookLMによる音声解析は「いい感じの情報がそこにまとまって出てくる」と評価しています。

- 一方で、NotebookLMの文字起こし品質は「そんなに良くない」と感じており、誤字や聞き間違いが多いことを認識しています。しかし、それでも「大まかにその日のことを思い出すには十分」だと捉え、客観的に自身の感情や状況を見直す機会になると感じています。

- プログラミング教育について

- 「新しい時代の読み書きそろばんだ」とまでは思わないものの、「それなりのレベルの知識は持て」という意見を持っています。

- コンピューターの仕組みやインターネット上のシステムの理解には、プログラミングの基本的な知識が不可欠だと考えています。

- ポッドキャストと情報収集について

- AIの活用と限界について

- AIの最も大きな限界として「網羅することができない」点を挙げています。特に、有名どころ以外の重要な情報が抜け落ちる可能性があると指摘しています。

- AIは「他の何かと組み合わせた方がいい」と考えており、「単体でAIを使わず自分の何かと一緒に使う」のが「正しい使い方」だと強く思っています。ただし、ざっくりとした情報収集にはAIだけでも十分役立つとも感じています。

- 大人のゲームデビューについて

- 「ゲームをやる大人がもっと増えてほしい」と常々思っており、大人になってからゲームを始める方法について「常々疑問に思っている」と述べています。

- ストーリーゲームを実況配信と一緒に楽しむのは「ありかもしれない」と感じています。

- YouTubeの実況動画を見ること自体がゲームを知るきっかけになるという考えは、自身の過去の言及とも一致し、「一つアリ」だと考えています。

AIまとめ考

今回もGeminiは自分の記事を読んだ第三者的な記事を作成してきました。ほんとGeminiさん人称安定しないね。

なので部分的には利用していますが基本的にはChatGPTの内容を使用しています。音声概要の方はすごくいい視点でお話ししているようなんですけどね。

また特に今回は音声概要がすごくしっかりできているなあと思いましたので、お急ぎの方はAI問答集から。そうでない方は明日配信されるちえラジChatの回ぜひ聴いていただければと思います。